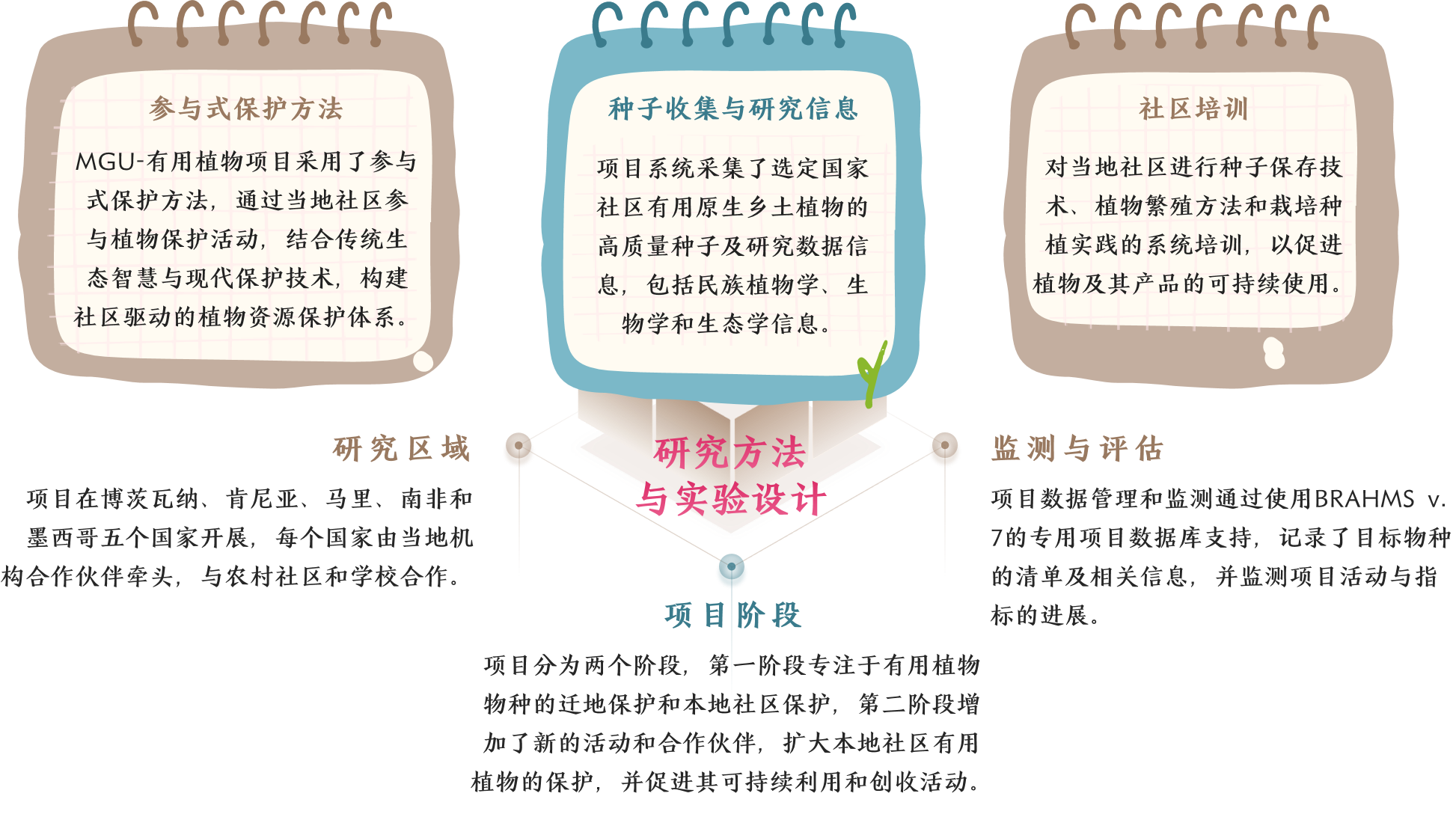

。项目的核心机制在于采用了当地社区参与式保护方法,将传统生态智慧与现代保护技术相结合,构建社区驱动的植物资源保护体系。然而,可持续利用和经济效益

生物多样性丧失与贫困问题呈现显著耦合特征,如何在维系原生乡土植物资源保育的同时保障社区生计可持续性已成为全世界可持续发展领域的核心命题。当前研究主要从生态-经济协同视角切入,重点探讨社区驱动的资源管护范式创新,其实施难点集中于传统生态知识体系与现代科学技术的协同路径、多元主体参与机制的制度设计以及生态产品价值实现的补偿机制等关键环节。实证分析表明,“减贫导向型保护”策略通过构建原住民赋权框架和利益相关方协同网络,可有效实现生态安全屏障建设与生计资本积累的双重目标;而“低利用度物种”凭借其生态位适应性和资源利用效率优势,为生态脆弱区提供了替代性生计发展模型。研究进一步提出,整合就地保护与迁地保护的复合型方案,通过生物多样性驱动的内生发展机制,能够突破贫困陷阱与环境退化的路径依赖,为构建生态-社会协同治理范式提供理论依照与实践路径。

该项目在五个国家开展:博茨瓦纳、肯尼亚、马里、南非和墨西哥。在每个国家,项目由当地机构合作伙伴牵头,并与农村社区和学校合作,详细情况如表1所示。

特森(库温恩格西区)和皮利克韦(茨瓦蓬地区)的社区和学校,以及参与培训活动的新沙迪和沙伊卡拉韦(北部)的当地居民

肯尼亚国家博物馆(NMK);肯尼亚林业研究所(KEFRI);肯尼亚农业与畜牧业研究组织(KALRO)

埃布齐尼、自主创业、布法尔斯普鲁特、菲瓦和卡姆卢什瓦(姆普马兰加省)的学校及社区

在普埃布拉州的瓜达卢佩维多利亚(普韦布洛新村)、圣拉斐尔以及圣何塞蒂拉帕(科克斯卡特兰市镇)社区

项目的第一阶段涉及识别有用植物,并启动其迁地保护、繁殖和在本地社区的种植。通过与当地社区的协商以及文献概要,记录了研究区域内有用植物的民族植物学、生物学和生态学信息。此外,还从标本馆标本中收集了有关物种的分类鉴定信息、地理分布和物候学的数据。其保护状况和用途信息则分别从在线数据库“《IUCN濒危物种红色名录》”和“干旱和半干旱地区经济植物调查(SEPASAL)”中检索获得。

在本地社区完成了访谈和村庄研讨会,旨在针对和第一先考虑对这些本地社区福祉最有用的植物。由于基线研究水平不同、不同社区的利益相关以及与机构合作伙伴的互动,所采用的方法因国家而异。特别是,在肯尼亚和马里进行了特定的民族植物学调查;在墨西哥,根据Lira等(2009)列出的物种清单确定目标物种;在博茨瓦纳和南非,由项目合作伙伴进行了文献概要。然后,各国的机构合作伙伴根据当地社区通过参与式研讨会的反馈,对确定的目标物种进行了优先排序。

为了确保目标物种的长期迁地保护,项目采用了邱园千年种子库合作计划(MSBP)框架内建立的国际标准(Smith等,2003)。特别是,与国家对应方联合开展当地考验查证以收集种子。随后,种子被存储在各国的种子库中,并在英国邱园千年种子库进行备份,同时通过进行种子活力和发芽测试来验证存储种子批次的质量。

收集到的种子还用于各国机构合作伙伴的植物繁殖活动,并建立了繁殖规程。在培训和提升当地设施后,种子和幼苗转移到社区。对于种子产量低、生长缓慢的物种,还开展了扦插繁殖作为补充保护活动。在所有国家都建立了有用植物的社区花园,并使用幼苗支持就地保护活动,范围从南非的物种重新引入原产地到马里的圣林增殖补植。

在项目的第二阶段,实施了旨在增强植物繁殖和种植以及促进社区内可持续利用和创收的活动。这些活动包括在社区内开展植物保护、种植、利用和增值的参与式研讨会和培训。植物和植物产品在相关国家的展览会和展览会上进行了推广,并在地方层面开发了小型销售活动。

项目数据管理和监测利用BRAHMS v. 7的专用项目数据库得到支持,其中记录了目标物种的清单和相关的民族植物学、生物学和生态学信息,以及按国家分列的每种植物的项目活动,用于监测目的。Cook(1995)发布的植物用途标准化内容已与作者和皇家植物园邱园的民族植物学家团队一起进行了修订(表2),以供UPP使用。同时,为了将物种和植物器官与它们的用途和相关的信息源自联系起来,与牛津大学植物科学系合作开发了项目数据库的一个专用单元。通过这一种方式,数据库能够收集、编辑和分析每种植物的民族植物学、生物学和生态学信息。该数据库单元能够识别、筛选和保护通过项目活动由当地社区提供的所有敏感信息,通过将其标记为传统知识加以保护。此外,按物种和按国家记录了数据库中的活动(例如种子收集、存储、繁殖等),以便监测与项目指标的进展。

表2:根据本研究中呈现的经济植物学数据收集标准(Cook 1995,修改版)对植物和植物产品用途的定义

用于环境目的的植物,例如农林业、伴生植物、观赏植物、屏障边缘植物、遮荫植物、防火隔离带植物、土壤改良植物、植被恢复植物、水土保持植物、污染控制植物以及作为金属、污染和地下水存在的指示植物。

木材、纤维、软木、甘蔗、单宁、染料、乳胶、橡胶、树脂、树胶、蜡、油脂及其衍生产品。

对脊椎动物和无脊椎动物、植物、细菌和真菌具有毒性的植物,无论是偶然的还是有用的,例如用于狩猎和捕鱼、杀螺剂、除草剂、杀虫剂,包括动物和植物疾病及害虫控制。

用于社会目的的植物,例如掺假剂、助剂、致幻剂、咀嚼物、神圣/精神植物、镇静剂、吸烟材料、鼻烟和。

编制了包含1573种有用植物的清单,每种植物均附有相关的民族植物学、生物学和生态学信息,按国家分类。

完成了1598份种子收集,其中1271份种子已在本国种子库保存,910份在邱园千年种子库(MSB)备份。

在邱园千年种子库对504份种子样本做了质量检验,并开展了针对这些物种发芽需求的研究。

在项目第二阶段,267种植物的76389株苗木已在本地社区种植并得到维护。

在社区中开展59种有用植物(种子/苗木/植物部分)或其植物产品的可持续利用和创收活动推广。

编制了包含1573种有用植物的清单,其中博茨瓦纳有231种,肯尼亚有523种,马里有422种,南非有171种,墨西哥有441种(表3)。在这些物种中,有388种(博茨瓦纳104种,肯尼亚54种,马里96种,南非158种,墨西哥24种)被机构合作伙伴根据当地社区的反馈确定为优先保护对象。

大多数物种(878种)被报告具有药用价值;其次,也很普遍的是人类食品(615种),接着是作为材料(427种)、动物饲料(380种)和燃料(226种)。其中一些例子包括在博茨瓦纳、肯尼亚和马里普遍的使用的多功能用途树种猴面包树(Adansonia digitata);博茨瓦纳的食用植物柔坦尼申兹木(Schinziophyton rautanenii,一种树)和非洲食用异柱豆(Tylosema esculentum,一种多年生草本植物);肯尼亚的多功能用途树种吉莱蒂花椒(Zanthoxylum gilletti)和东非福尔肯斯楝(Melia volkensii);马里的阿拉伯胶树(Acacia senegal,已修订为Senegalia senegal (L.) Britton)、非洲牛油果(Vitellaria paradoxa)和药用灌木多花牛至木(Lippia multiflora);墨西哥的药用灌木香叶天竺葵(Lippia graveolens)和几种作为食用植物的柱状仙人掌;以及南非的药用灌木薯蓣(Dioscorea strydomiana)和沙漠玫瑰(Adenium swazicum)。

每种植物和每个国家都进行了多次种子收集(样本),这使得有用植物的种子能够按照国际标准在各国的国家种子库以及英国的千年种子库(MSB)中进行长期保存。总计收集种子1597号,其中1271份种子批次已在五个国家的种子库中保存,952份已在千年种子库进行了备份和测试。

为最重要的物种开发了繁殖规程,并通过培训和技术援助传授给社区。在博茨瓦纳,89种植物已在三个苗圃(博茨瓦纳农业与自然资源大学以及两个社区花园)中繁殖。在肯尼亚,54种植物已在内罗毕的肯尼亚国家博物馆(NMK)和10个社区小组苗圃中繁殖。在马里,90种植物已在农村经济研究所(IER)的锡卡索研究中心和6个社区植物苗圃中繁殖。在南非,149种植物已在内尔斯普里特的低地国家植物园苗圃中种植。在墨西哥,23种植物已在圣拉斐尔的社区温室中繁殖。

共有26个本地社区和39所学校参与了种植活动:博茨瓦纳有4个社区和3所学校,肯尼亚有3个社区(16个社区小组)和14所学校,马里有10个社区和2所学校,南非有5个社区和11所学校,墨西哥有3个社区和9所学校。在博茨瓦纳,77种植物已在七个社区和学校花园中种植。在肯尼亚,34种植物已在社区和学校花园以及7个林区中种植。在马里,70种植物已在10个社区和学校花园中种植,并且通过补植21种有用植物,恢复了5片总面积为61公顷的神圣森林。在南非,110种植物已在15个学校花园中种植,该项目还支持了药用植物薯蓣(Dioscorea strydomiana)的实验性再引入,该植物因过度采集其药用部位而在全世界内被IUCN列为“极危”物种(von Staden等,2012)。在墨西哥,8种植物已在3个社区花园和一个学校植物园中种植。

此外,该项目还通过采购种子和苗圃设备支持了社区苗圃:博茨瓦纳2个,肯尼亚10个,马里5个,墨西哥1个。学校参与了种植活动、培训活动和研讨会:博茨瓦纳3所,肯尼亚14所,马里2所,南非11所,墨西哥9所。

共有59种植物被推广用于可持续利用和创收。在博茨瓦纳,37种植物被推广用于可持续利用和创收;在肯尼亚为11种;在马里为17种;在墨西哥为12种。在南非,该项目的这一部分仅限于社区学校,因此有用植物的推广是在学校花园以及作为项目一部分为儿童和公众开展教育活动的低洼国家植物园(LNBG)的药用植物区域进行的。

在博茨瓦纳,除了在第一阶段被特森和皮利克韦社区第一先考虑的物种外,在第二阶段还咨询了新沙迪和沙伊卡拉韦的当地社区,以第一先考虑更多植物物种用于驯化、种植和商业化。主要推广的物种是食用植物,如“mongongo”树柔坦尼申兹木(Schinziophyton rautanenii)、多年生草本植物食用蒂罗塞玛豆(Tylosema esculentum)和一年生草本植物西瓜(Citrullus lanatus)。这些物种在社区的植物保护、利用和增值研讨会上进行了推广。

在肯尼亚,项目第一阶段在塔拉卡地区生产并销售树苗和当地植物产品(如篮子和垫子)方面取得了显著成果。通过将社区与用户群体联系起来,创造了机会,这中间还包括肯尼亚林业服务部门购买他们的树苗用于重新造林活动。在第二阶段,项目扩展到了尼亚米拉和西阿亚的两个新地点,通过将这些社区与树苗市场和重新造林项目联系起来。此外,一些社区成员通过公共私营合作政策,将当地收集的金黄猫尾木(Markhamia lutea)种子出售给肯尼亚林业研究所(KEFRI)。在向社区展示了其他物种的用途后,正在开发更多产品,例如布坎南氏藤黄(Garcinia buchananii)和大萼锡兰莓(Dovyalis macrocalyx)的果实,以及几种具有药用和食用价值的重要植物。

在马里(菲拉马纳Filamana、亚诺菲利亚Yanfolila),社区妇女可持续地收获多花牛至木(Lippia multiflora)用于使用和创收。若拉社区的妇女接受了如何加工和生产高大苦油楝(Carapa procera)和塞内加尔非洲楝(Khaya senegalensis)肥皂的培训。花生、大豆和芝麻等经济作物与树木间作,其销售使妇女能够向她们协会的储蓄基金存款。在亚诺菲利亚和库古,出售非洲须芒草(Andropogon gayanus)和巨香茅(Cymbopogon giganteus)的产品以产生收入,用于维护社区地块和支付社区协会的一些小额开支。

5.部分社区对种植原生乡土植物兴趣不大,因为它们需要很久才能产生经济效益

通过有用植物项目(UPP),在四个撒哈拉以南非洲国家(博茨瓦纳、肯尼亚、马里、南非)以及中美洲(墨西哥)识别了对农村社区福祉有用的本土植物。这些植物根据社区的偏好被第一先考虑用于相关活动,随后在公共土地上进行繁殖和种植。通过在物种原产国和英国进行种子库保存,实施了有效的长期迁地保护。与相关合作社区建立起繁殖和种植活动,并通过生产和销售本土植物及植物产品支持创收。所有项目活动都通过与当地机构合作伙伴和农村社区的参与式方法开展,并得到种子科学、植物繁殖和可持续利用相关研究的支持。由于不同的环境和社会背景、机构合作伙伴的专业相关知识以及当地社区和/或学校的参与,项目在每个国家的表现和影响各不相同。特别是,博茨瓦纳、肯尼亚和马里的社区参与度高于墨西哥和南非。在后两个国家,相反,研究和植物繁殖活动发挥了关键作用,这是由于机构合作伙伴的职责范围(分别是大学和植物园)。在博茨瓦纳,UPP主要影响了当地社区在本土植物资源保护和推广方面的知识和技能发展。在肯尼亚,当地社区热情参加了所有项目地点的树木种植。在马里,繁殖和种植活动也得到了当地社区的高度赞赏,并通过妇女社区小组在地方层面试点了一些小型创收活动。在南非,学校热情参加了UPP,学校花园成为了他们学习本土药用植物的教育活动的一部分。在墨西哥,大学生参与项目显著扩大了在迁地植物保护和可持续利用方面接受顶配水平培训的人数。

UPP的方法属于“减贫导向保护”项目的范畴,这类项目认为经济贫困且在社会和政治上被边缘化的人群依赖生物多样性ECO中的活物种来维持生计和获取ECO服务(Adams等,2004)。这种类型的项目试图将生物多样性保护与当地社区的优先事项结合起来,但往往过于雄心勃勃且成果不足,在生物多样性保护和消除贫困目标之间的选择上缺乏明确性(Adams等,2004)。UPP也受到了这种二分法的影响,尽管该项目在实现生物多样性保护目标方面取得了成功,但在可持续利用和创收的推广方面发现了一些问题。此外,量化和监测植物保护对当地社区福祉的影响一直很困难,因此无法正确衡量项目的成功,正如先前类似项目所报告的那样(Jones,2012)。

未充分的利用的物种在基因库的收藏中代表性不足(Padulosi等,2002)。通过种子保护活动,UPP(有用植物项目)提高了在本国和英国迁地设施中长期保存的未充分利用物种的数量。该项目通过种子库进行的保护工作,为实现全球植物保护战略(GSPC)目标9(保护“农作物及其野生近缘种和其他具有社会经济价值的植物物种的遗传多样性,同时尊重、保护和维护相关的土著和地方知识”)和爱知生物多样性目标18(尊重“土著和地方社区与生物多样性保护和可持续利用相关的传统知识、创新和实践,以及他们对生物资源的传统利用”)做出了贡献。

UPP通过保护和利用本土物种的种子用于繁殖和种植目的,支持社区更好地应对未来的环境挑战,特别是在马里加强了圣林(Sanogo和Sanogo,2014)和在肯尼亚建立了林地(Omondi等,2015)。类似的参与式恢复模式正在非洲通过“撒哈拉和萨赫勒绿色长城倡议”应用,该倡议旨在应对20多个国家日益严峻的土地退化、荒漠化和干旱、气候平均状态随时间的变化、粮食不安全和贫困挑战(Sacande和Berrahmouni,即将出版),以及在南美洲通过“Huarango项目”用于秘鲁南部干旱森林的栖息地恢复和可持续利用(Whaley等,2011)。

支持“减贫导向保护”的研究必须涉及广泛的学科领域(Kaimowitz和Sheil,2007)。尽管社会经济技能对于这类项目的长期影响至关重要(Padulosi等,2014),但生物科学仍将对野生和管理种群的保护和可持续利用起到关键作用(Kaimowitz和Sheil,2007)。在UPP期间,开展了生物科学研究以支持物种的保护和可持续利用。尤其是在墨西哥,研究活动集中在民族植物学(例如Lira等,2009)、生态学、生理学、种子生物学(例如,2015)以及生物化学和植物化学(例如Moreno-Rodríguez等,2014)。Lander和Monro(2015)最近证实了对未充分的利用物种进行生物科学研究的重要性,这种研究可以为实现人类发展目标的积极保护行动提供支持。这些作者研究了Brosimum alicastrum的遗传多样性,这是一种拉丁美洲的关键森林树种和未充分的利用的作物,他们建议将该物种的保护与其作为食物和饲料的开发结合起来,可以为保护和发展实现双赢的解决方案(Lander和Monro,2015)。

农村贫困人口的生计往往高度依赖自然系统,而这些系统在未来可能会因气候平均状态随时间的变化而受到破坏,其中干旱地区是陆地ECO中最脆弱的之一(Howe等,2013)。

优质种子的不可用性是本土植物种植和生产力的主要限制因素(Adebooye等,2005)。在项目期间,建立了本国研究机构与当地社区之间的可靠优质种子来自于网络,用于植物繁殖活动。尽管这些网络可能在捐赠支持撤出后中断,正如其他基于社区的项目所报告的那样(例如Witcombe、Devkota和Joshi,2010),社区在项目活动中的深度参与为社区提供了维持这些网络直至产品收获的理由。在项目期间,当地社区的市场营销和管理技能并非在所有国家都得到了加强,正如项目SWOT分析所指出的。然而,社区对本土物种作为潜在收入来源的潜在价值有了更深入的了解。

繁殖活动需要很久才能生产出植物产品,并通过发展地方创业活动展示其通过货币收益的潜力。长期的方法被认为是实现“减贫导向保护”战略成功的五个关键建议之一(Davies等,2014)。在UPP的SWOT分析中,项目资金的短期性、社区和政策制定者缺乏长期参与、工作人员和当局的高流动率以及社区对货币收益的驱动利益被强调为主要限制因素。此外,缺乏商业财务技能的专业相关知识以及社区生产的产品难以进入更大市场的困难限制了创收的推广,正如其他保护项目先前所报告的那样(Shanley、Luz和Swingland,2002)。最后,项目开始时缺乏量化当地社区福祉的基线研究,使得难以衡量该项目阶段的成功,这证实了Padulosi等(2014)所描述的“整体方法”的重要性。

该项目的成功归功于其参与式方法,涉及当地社区,这些社区选择了重要的本土物种,并对其进行了优先排序、繁殖和种植,同时结合植物研究以支持这些活动。

所取得的成果证实,对农村社区中未充分的利用物种的保护、繁殖和种植能够适用于实现生物多样性保护的目标。然而,可持续利用和创收活动中所强调的问题证实了将项目成果与最终结果正确联系起来的重要性,并采用“整体方法”来实现减贫目标,从而为改善社区的生计做出贡献。

劳烦中国科学院武汉情报中心张吉研究员提供原文文献才得以全面了解邱园MGU-有用植物项目。