由于缺少必要的规范和监管,城市绿化的农药使用正给生态环境和公共健康带来隐患。而一些人正在试图做出改变。

7 月 4 日晚上,大连《半岛晨报》上的一则政府通告让辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心教授孙康感到震惊。

通告宣布:为了防治森林病虫害,7 月和 8 月的每月 7~15 日,市城建局将对中山、西岗、沙河口三个区,以及大连市风景园林处、大连市森林动物园和大连市老虎滩海洋公园进行“飞机撒药”,喷一种叫做“噻虫啉”的杀虫剂。通告要求市民关好门窗,不要在外晾晒衣物,减少林间户外活动,并说“飞防用药对人畜禽无害”,但承认“对家蚕、蜜蜂等昆虫有一定影响”,因此要求“作业区内从事养殖的单位和个人做好相关防护工作”。

孙康对这种农药闻所未闻,通过查询资料得知这是一种“新烟碱类”农药,对昆虫、鸟类都构成威胁。欧盟因此已经禁止了其中三种的户外使用。

第二天下午,孙康和一位记者、一位野生动物保护志愿者一同来到市城建局,就此事做沟通。工作人员告诉她:大连在 2016 年发生松材线 年曾两次用飞机喷药,喷的同样是噻虫啉,但是今年发现疫情任旧存在,所以要继续喷。孙康告诉《好奇心日报》,中山、西岗和沙河口都是大连人口稠密的核心区,而在发布通告之前,政府并未对喷药进行环境评估,也没有公开征询意见。

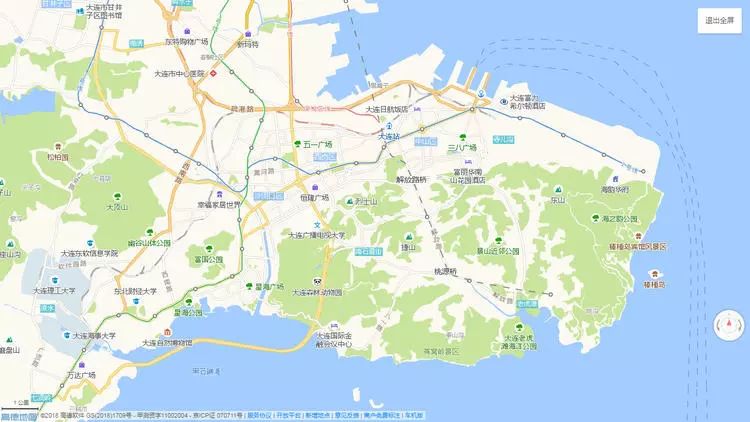

大连部分城区地图, 中山区、西岗区、沙河口区、大连市风景园林处、大连市森林动物园和大连市老虎滩海洋公园都在本次公告的飞机撒药范围之内

沟通没能阻止喷药计划。7 月 7 日上午,孙康在位于沙河口区的家里看着一架轻型直升机从上空掠过,忧心忡忡。

在中国,农业中的农药使用被高度关注,但是城市绿地中的农药却没有正真获得足够的重视。尽管“飞机撒药”并不常见,但有研究显示,“常规”的使用也不那么令人放心。

2013 年,北京大学城市与环境学院副教授卢晓霞来到哈佛大学访学,研究的就是新烟碱类农药(neonicotinoids)。一年后,她回到北京,着手研究这类农药在北京和天津城市环境中的残留情况。今年 2 月,其中关于天津的研究论文率先发表在国际期刊《分析化学学报》(Analytica Chimica Acta)上。研究之后发现:在天津的 35 座公园和 33 座住宅区的土壤中,新烟碱类农药残留浓度并不低于已知的农田水平,公园中的残留水平尤其高,能达到常常使用农药的大棚里的水平。

这可能是对新烟碱类农药在中国城市环境中残留状况的首次研究,也是对各类农药在中国城市环境中的残留情况的极其有限的量化研究之一。

卢晓霞告诉《好奇心日报》,对北京的研究尚未发表,但是数据呈现出和天津相似的情况。另外,对两座城市的研究还只是测量残留量,还未评估其环境和健康影响,但是现有的研究表明:新烟碱类农药对包括蜜蜂在内的众多无脊椎动物都会造成负面影响,尤其是会造成一种叫“蜂群崩溃紊乱”的现象,使蜜蜂数量在北美和欧洲一下子就下降,以至于让人们担心影响植物的自然授粉。它也会影响脊椎动物。例如,如果鸟类吃了被它毒死的虫子或用它包衣的种子也会受到毒害。新烟碱类农药对大鼠脑神经元烟碱乙酰胆碱受体有兴奋效应,因此可能对人体健康也产生不利影响,特别会危害发育中的大脑。

城市人口密集,人们有大量机会与绿地植物近距离接触,比如在草坪上席地而坐,却对哪里喷过农药、喷的是什么、喷了多少一无所知,而且往往不存戒备。

“公共绿化农药的确是个问题。”上海市农委种植办的李姓负责人在电话中说。但这不归农业部门管,他说:“农委只负责管理农业的生产和销售,绿化操作领域,是绿化市容部门的事情,绿化市容部门有责任在自己的工作中落实《农药管理条例》。”去年颁布的新《农药管理条例》中规定:除了农业主管部门,“县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内负责有关的农药监督管理工作。”

上海市绿化管理指导站是上海市绿化和市容局下属的一个对防治绿化病虫害进行技术指导、制定行业技术标准的机构。一位不愿透露姓名的工作人员告诉《好奇心日报》:其实上海绿化部门从 20 年前就开始提公共绿化的“无公害养护”,他所在的机构也一直向全行业提倡“生态养护”、“绿色防控”,比如用生态药剂替代化学药剂,用粉剂、水剂替代渗透性更强的乳油剂扽等,此外政府在绿化养护招标中,也会要求竞标企业使用生态养护原则,毒死蜱、辛硫磷等药物是不鼓励企业使用的。

但他也承认,上述这些都不具有强制性。农业主管部门有专门的行政执法部门来管理农药使用,但绿化市容部门没有。因此,实践中还是有养护单位在用像毒死蜱之类比新烟碱类更毒的有机磷农药。关于毒死蜱,他补充道,这种药价格实惠公道,效果立竿见影,往树上一喷,虫子刷刷往下掉,省时省力。在需要应付上级临时检查的时候,就尤其管用。

2017 年 8 月,上海街头的绿地农药喷洒装置 摄影:蒋亦凡/好奇心日报

2017 年 8 月,上海街头被用于绿地的农药毒死蜱 摄影:蒋亦凡/好奇心日报

据他观察,养护单位之所以依赖化学农药,很大程度上是压缩成本的需要。近几年上海的绿化养护实行“属地化管理”,把养护责任下放到区和街道基层政府,结果,政府招标预算定额被定得很低。于是,对承包企业来说,又经济又高效的化学农药,就成了缩减成本的首选。相比之下,生态农药要比化学农药贵好几倍,效果还不那么明显,平添人力成本。此外,养护工人的薪酬水平过低,有不少还是领取日薪的临时工,让操作的规范性更加难以保证。

但这也不全是养护的问题。他告诉《好奇心日报》:绿地之所以要喷药,根子往往是在建设中埋下的。“建设中有非常多的问题,比如规划不合理、病虫害人为传带、引入不适宜的品种,等等。养护经常是在给建设擦”,他说。

一位景观设计行业的专业技术人员则告诉《好奇心日报》,建设方不爱乡土品种,有经济诱因存在,因为外来植物比较贵。今年 2 月,《新京报》的一篇评论在批评城市绿化“南树北种”之类的奢靡风的同时,提出要公开城市绿化建设的预决算。

黄越是北京大学生命科学院的博士后,她说自己最大的兴趣是在城市绿化中推广生态方法。她从本科到博士,学的都是风景园林,做过景观工程的规划设计。她告诉《好奇心日报》,中国一块城市绿地的诞生,先要经过规划、设计和施工,在施工完成后,实施工程单位通常养护一年,然后将其交给养护单位管理。但养护单位是没机会介入前三个阶段的工作的。而规划、设计者所追求的价值,基本就是一般意义上的“整洁”和“美观”。比如,每个季节都有花可看、常绿树要达到多少比例、植物有没有病虫害等等。为了植物健康美观,就要定期喷药。虽然作业规程原则上都会要求使用低毒药剂、生物药剂,但现实中却没有评估。

黄越说,“比如北京春天飞絮严重,就是因为在快速城市化进程中种了太多以杨柳科植物为代表的速生树种。而槐树种得太密的地方,就容易滋生槐尺蠖(一种以槐树叶为食的蛾类)”,她认为如果前期建设更合理,现在也就不必给杨柳打针、给槐树打药了。

崔新婷是首都经贸大学会计系的博士候选人,研究方向是环境审计。原本不关心绿化的她在 2015 年偶遇北京一所大学全校更换草皮,继而发现北京高校乃至公共绿地普遍经常更换草皮,才意识到北京原来有那么多草不是自己长的,于是开始研究绿化问题。

她告诉《好奇心日报》,这些看起来整齐、美观、板寸般的所谓“冷季型”草皮,都是外来品种。它们不耐旱,需要大量的水来浇灌,也不固土保墒,与住建部提出的“水弹性城市”理念背道而驰。而且由于缺少生物多样性,这样的草坪容易滋生病虫害,让打药在所难免。由于缺少昆虫和微生物维持土壤健康,草坪下的土壤也变得贫瘠、板结,于是化肥和营养液也就成了标配。这些娇贵的草皮,长则三五年,短则几个月就得更换一次,不然就变成公共荒地。

崔新婷认为,要改变这种局面,就应该用适应能力更强的本地乡土杂草来取代人工草皮。她把这浓缩成一句口号——“让杂草长”。

她告诉《好奇心日报》,北京昌平的金榜园小区就是一个“让杂草长”的实验。金榜园 2001 年建成时种的是每平米 200 元的法国“草地早熟禾”,到 2008 年全部退化。物业公司表示,物业费未涨,但更换和养护草皮的成本都太高,因此拒绝更换。2015 年,居委会、居民和物业公司开始合作,有计划地播种、培植耐旱、美观的本土野花野草。他们发现,这样混合生长的植物群落,更耐旱,更欣欣向荣,春天开花更早,全年花期更长,虫害少,无需打药,而且也不会失控疯长。

无独有偶,近年来屡屡发起环境公益诉讼的中国生物多样性保护与绿色发展基金会(简称“绿发会”)在 2016 年也提出了个“让野草长”的倡议,希望以此保护植物基因资源,保护昆虫,改善城市水系,同时反对“南树北种”的绿化乱象。

挪威首都奥斯陆也在“让野草长”。据英国《卫报》去年的报道,奥斯陆从 2016 年起已经在市区开辟了十几块具有本地野花野草和生物多样性的都市草甸(meadows),同时鼓励居民把自家庭院草皮也改造成草甸,希望它们能成为城市的“昆虫走廊”,恢复蜜蜂和其他昆虫数量,以此来扭转该市生物多样性随人口快速增加而下降的趋势。据说保护生物多样性慢慢的变成了奥斯陆市政规划的核心命题。

黄越最先是在北大校园里实践自己对“生态绿化”的浓厚兴趣。2016 年,她代表自己学院的“自然保护与社会发展研究中心”和校园林科商量,是否能在鸟类和植物丰富度比较高的区域采取尊重生物多样性的管理方式,比如不喷洒农药,不清理枯枝落叶,让有机质回归土地的同时,创造动植物生境。他们把这些意见写成了一份《北京大学生物多样性管理计划》交给校方。

2017 年,黄越的合作导师、北大生命科学院教授吕植提醒她,不如用“自然保护小区”来做这个保护。“自然保护小区”是一种小型建制,旨在保护面积小、不够自然保护区标准却又值得保护的区域, 1992 年在江西婺源出现了第一个,1995 年婺源的经验得到国家林业局的推广,截至去年全国已有 4.84 万个。它们通常始于民间自发的保护意愿,而且保护形式灵活。

于是黄越和同事向学校提议:在校内 42.5 公顷的范围内设立“北大燕园自然保护小区”。目前北大已经为此提议举行了多次论证会,结果还有待批复。黄越觉得如果能批下来,北大校园就非常有可能成为更多高校、公园的榜样。

北大生科院自然保护与社会发展研究中心的成员在为“北大燕园自然保护小区”做生物监测 图片提供:黄越

从去年起,她和同事受北京市园林绿化局委托,开始参与起草《城市绿地鸟类多样性及栖息地质量评价作业规程》,并将于今年年底完成,目前正在网上公开征求意见。在这之后,她还会继续参与另外一到两份关于绿地生物多样性恢复和管理作业规程的起草。这将是国内最早用“生物多样性”来指导城市绿地建设和养护的尝试。黄越希望它们能被赋予一定的约束力,比如成为政府招标的要求。她告诉《好奇心日报》,在德国,国家层面的《联邦自然保护法》和州层面的《柏林自然保护与景观管理法》都明确要求城市绿化要保护生物多样性,中国的大城市也是时候考虑这些了。

刘悦来是同济大学景观学系的教师。2017年 6 月,他在“一席”的演讲引起了很多人的共鸣。他在其中反思了主流景观设计花费高昂、破坏环境,而且不为市民真正拥有和使用。他向听众介绍了自己反思多年的成果,那是 2014 年以来他的非营利机构“四叶草堂”在上海杨浦开展的两个项目——“火车菜园”和“创智农园”。

火车菜园地处淞沪铁路支线 亩;创智农园则是夹在五角场新旧两个小区之间的一条狭长地块,占地 3 亩。两者都曾是长年堆积建筑垃圾的公共地块。四叶草堂获得政府或开发商委托后,先把垃圾清空,再在露出的土地上堆积枯枝败叶等有机质,让土壤恢复活力,然后慢慢种上多样化的植物——蚕豆、油菜、蓝莓、桑葚和香草……他们给火车菜园挖了条水渠,给创智农园建立了雨水收集和灌溉系统,慢慢地,青蛙、蜻蜓、龙虾、白头鹎、乌鸫等相继出现。

人也聚了起来。慢慢的变多的居民来这里看看植物、干干“农活”,或者来到集装箱改成的社区中心里听个关于社区营造或有机农业的讲座,有时农园还用自己小小的收成,搞一个“食物派对”。公共绿地就这样不再是“绿色禁区”,而是丰富社区生活的公共空间。

在这两个项目成熟之后,借上海这两年推动“城市微更新”,四叶草堂进入 30 多个居民小区和学校,选取其中植被状况较差的区域,开辟出面积在 200 平米左右的微型“社区花园”。他们培训居民和学生,把这些角落变成全年生长百十来种植物的“百草园”。

刘悦来最近也参与起草了个标准,这就是四叶草堂与美国大自然保护协会(TNC)共同发起的《社区花园生境认证系统》。刘悦来说,在这个系统中,农药是完全禁止的。除此之外,它鼓励枯枝落叶回归土地、使用乡土品种植物、多使用植物的自播种而非外购商品种子。它还鼓励社区居民身体力行参与到农园的劳动和管理中去,比如在家制作厨余堆肥用于肥沃土地,最好能够降低外来投入品的使用。

但是市民的共识,将最终决定这些价值能否被落实到城市绿化实践中。崔新婷告诉《好奇心日报》,金榜园也有看不惯乡土草种的,叫骂着要割杂草、喷除草剂。黄越在工作中也了解到:绿化管理部门确实有生态养护的意愿,有时无奈喷药,只是因对虫子容忍度低的居民的举报。

刘悦来希望,他的认证系统能成为居住小区、公园、社区花园、居民、景观设计师等各方在共识基础上主动采纳的一个标准,但“如果政府愿意拿来用,那也很好”。只不过 ,他认为“如果生物多样性没有成为居民价值观和生活方式的一部分,任何变化都是不可持续的”。因此,在这个认证体系中,社区营造和生物多样性一样重要。

7 月 8 日大连下雨,孙康估计飞机没来喷药。不过她管不了这么多,在外面忙活了一下午。她在中午接到大连森林动物园打来的电话,说有市民在路上捡到一只受伤的红角鸮雏鸟送来动物园,请她过去帮忙救治。她的另一个身份是大连市旅顺口区野生鸟类保护协会发起人,从事野生鸟类保护已经 10 年,曾经与政府合作,成功把“千年鸟道”老铁山上的鸟网控制住,同时成为受困鸟类救护的专家。

她告诉《好奇心日报》,大连是世界八大鸟类迁徙通道之一,有野生鸟类 300 多种。时值初夏,正是大量雏鸟开始学飞的时候,所以经常会有失足的小鸟需要救助。她答应动物园把红角鸮接回家,养好了就把它放归山林。接到红角鸮回家的路上,她再次接到动物园的电话,告诉她有人在连胜街路中间又发现了两只喜鹊的雏鸟,她和学生赶去找到那两只雏鸟,把它们放回树上,亲鸟很快找到了它们。

去动物园之前,她给园方写了一份建议书,把飞机喷药的事情做了个说明,指出动物园本身也位于本次喷洒范围以内,建议双方开展合作,弄清实际的喷洒覆盖范围,并观测哺乳动物和鸟类所受到的影响。

孙康说自己以前从来就没关注过农药对城市环境的影响,但现在这是一个开始。她想做些“实实在在的研究”,弄明白飞机喷洒农药对环境、动物和人究竟会造成什么影响。

首页题图: chuttersnap on Unsplash;APP 版内页题图:孙康;桌面版内页题图:蒋亦凡/好奇心日报返回搜狐,查看更加多